“Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta.

A través de la tierra juntad todos

los silenciosos labios derramados

y desde el fondo habladme toda esta larga noche

como si yo estuviera con vosotros anclado...”

Pablo Neruda, “Alturas de Machu Picchu”

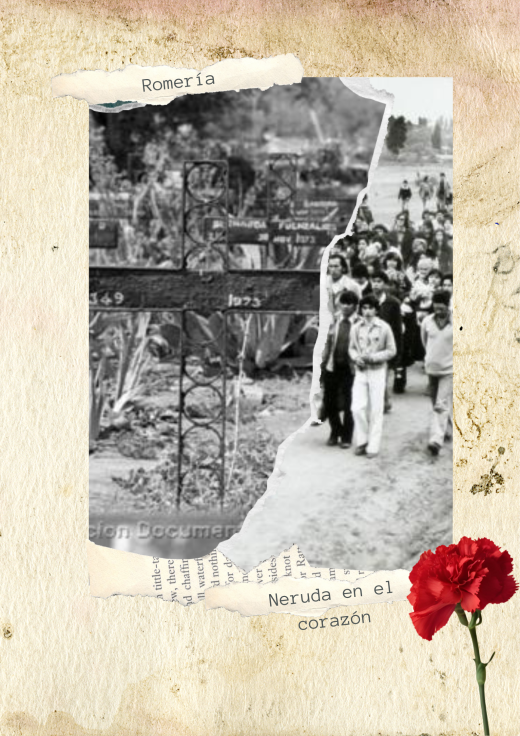

Aquel 11 de julio de 1981, el natalicio del poeta chileno y Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda no fue celebrado con discursos ni festivales. Fue una caminata lenta, en susurros, hacia uno de los lugares más sombríos de nuestra historia: el Patio 29 del Cementerio General.

En medio de la dictadura, cuando el miedo se deslizaba como niebla por las calles de Santiago, un grupo de familiares, poetas, estudiantes y defensores de derechos humanos decidió rendir homenaje a Neruda y a quienes, como él, habían sido silenciados. Eran cuerpos sin nombre. Eran tumbas sin lápida. Eran ausencias clavadas en la tierra.

El Patio 29, destinado originalmente a personas sin identificar, se había transformado en un cementerio de desaparecidos. Decenas, centenares de cuerpos enterrados como NN por el régimen. Nadie sabía cuántos. Nadie decía quiénes.

Ese sábado de invierno, mujeres y hombres repetían el nombre de Neruda como si fuera una contraseña secreta de humanidad. Pero la romería no llegó a su fin. Carabineros dispersó al grupo, detuvo a varios, empujó contra los muros, impidió las ofrendas. Pero ya era tarde: el gesto estaba hecho. Cuando no hay justicia, la poesía se convierte en testimonio político. Y cuando la palabra está prohibida, el cuerpo camina, reza, llora, insiste. En esos pasos hacia el Patio 29 también caminaba Neruda, con su voz de tierra y salitre, con sus palabras que nombran objetos y personas con arte. Más allá de sus luces y sombras, Neruda, inspiraba a visitar esas cruces oxidadas y esos huesos anónimos que siguen pidiendo memoria.

Con la vuelta a la democracia, Neruda descansa en su tumba frente al mar en Isla Negra, donde reposa junto a su casa museo, con la mirada fija en las olas. Porque hay heridas que solo la poesía puede nombrar.